テレビでいうところの「視聴率」ラジオでは「聴取率(ちょうしゅりつ)」と申します。地区によって、調査している時期や回数が異なりますがテレビのように毎日調査しているわけではありません。つまりある瞬間の調査がずーっと尾を引くわけです。

標本抽出という意味合いからは間違いではありませんが、セグメントが細かければ細かいほど、統計は信憑性を増します。こと福岡においては調査回数は年2回。季節や話題が日々変わるにも関わらず年2回しか調査がないわけです。いつやってるかは知らんが。この実態が、まず媒体の価値を下げている気がしてならん。

聴取率調査とは RABJ/日本民間放送連盟ホームページより引用

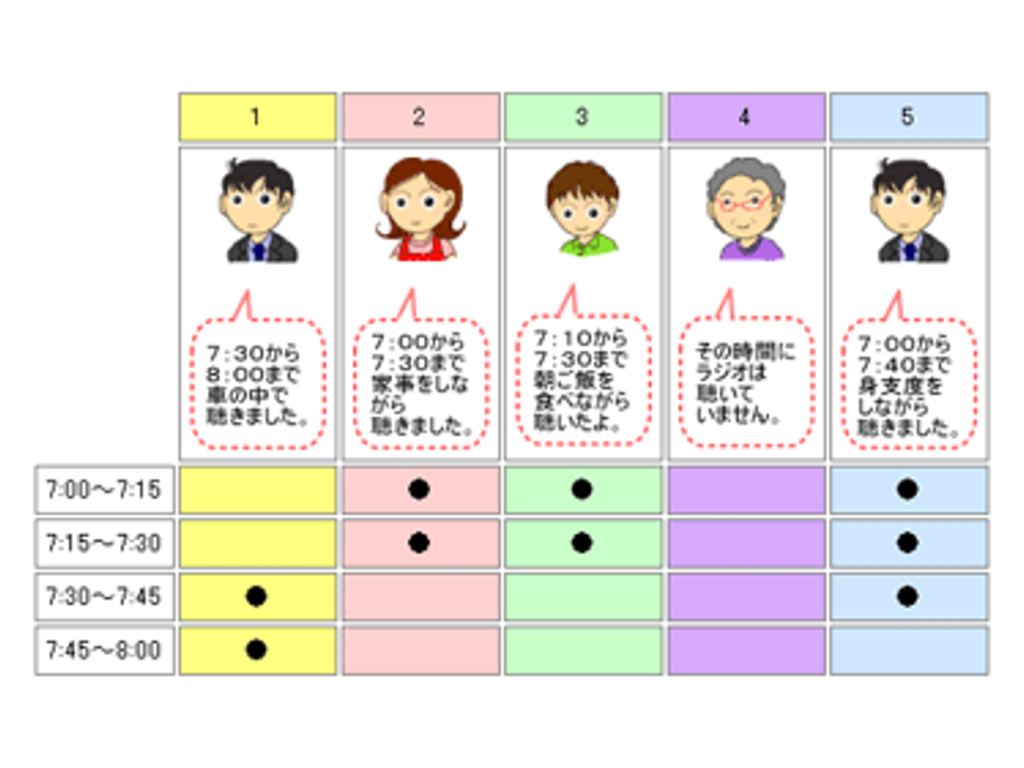

調査方法も杜撰。調査地区の任意の人に時間軸が印刷された手帳を決められた人数だけ配り、聴いた局を書いて、聴いた時間帯に線を引き、そして送り返す。「なんじゃそりゃ?」と思うでしょ。インターネットでは秒単位ですべてログが出る時代に、回覧板より信憑性なく回収率の悪い調査をしているのです。

母数も少なく、調査回数も少ない、回収方法も相手任せが基本。別に何らかのインセンティブもない。調査そのものに参加させる意義や貢献というインセンティブがないまま調査票を受け取り、いざラジオを付けたらどこもかしこもプレゼント攻勢だったら、そら嫌気さすだろ。リスナーの数を減らしているとしか思えないな。

「他に調査している指針がない」などと、各放送局・広告会社・コンサル会社とも異口同音に言う。「ない」じゃなくて「してない」んでしょ。「不公平だから」なーんて、言うかも知れんけど、正しい調査方法と小母体でも頻繁な調査を繰り返せば信憑性は増します。とまぁ、ラジオの実態はこげな感じ。しかも問題点はこれだけでない。

ラジオの実態調査で最も問題なのが「誤認」。「あーよく聴いてますよ、ニッポン放送!」とTBSラジオのリスナーが言う。「面白いですねJ-WAVE」と言いながらスペイン坂スタジオ前にいるリスナーがいる。

そんなもんです。

聴いている側は「ステーション」を意識していない人が多い。もちろんブランド展開において、これは局側に問題が多いのですがはっきりいって調査対象者の大多数がこのような状況では調査が成り立たない。ラジオってこの「誤認」が大問題。特に都会で複数局が乱立する場所ほどね。ローカルA以外のローカル局エリアは通常AM1波、FM1波だから、誤認は起こりにくい…かな。そうでもなかったりして。

業界関係者とヘビーリスナー向け ラジオ媒体の課題に迫るブログ

【ラジオ広告営業に関する話題】

ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(1)

ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(2)

ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(3)

ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(4)

ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(5)

ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(6) これって背任?

ラジオ業界解説|ラジオショッピングの効果(1)

ラジオ業界解説|ラジオショッピングの効果(2)

【ラジオ媒体価値の実態に関する話題】

ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(1) 大切な1週間

ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(2) SIU(Set in Use(セット・イン・ユース))

ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(3) ラジオが格下に・・・_| ̄|○

ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(4) メディア接触に関する調査 4マスがさらに減少??

ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(5) ラジオ媒体の効果

ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(6) 聴取率調査の実態

ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(7) ラジオの媒体価値は低下したのか?

【ラジオ番組の裏側・実態に関する話題】

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(1)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(2)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(3)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(4)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(5)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(6)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(7)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(8)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(9)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(10)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(11)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(12)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(13)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(14)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(15)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(16)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(17)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(18)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(19)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(20)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(21)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(22)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(23)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(24)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(25)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(26)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(27)

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(28)

ラジオ業界解説|番組は誰のもの?(1) ライブドアvsニッポン放送

ラジオ業界解説|番組は誰のもの?(2) ライブドアvsニッポン放送

ラジオ業界解説|番組制作の裏側(1) その日 9.11

ラジオ業界解説|番組制作の裏側(2) テレビ・ラジオの出演者の人件費の実態

ラジオ業界解説|番組制作の裏側(3) 商店街寄席

ラジオ業界解説|番組制作の裏側(4) ラジオとインターネット

ラジオ業界解説|番組制作の裏側(5) 風呂とラジオ

ラジオ業界解説|番組制作の裏側(6) Podcastingとの関わり方

ラジオ業界解説|番組制作の裏側(7) 情報の二極化

ラジオ業界解説|番組制作の裏側(8) シマのラジオ

ラジオ業界解説|番組制作の裏側(9) これも吉報みたいなもの

ラジオ業界解説|番組制作の裏側(10) サス サステイニング・プログラム(Sustaining program 自主番組)

【ラジオ業界の話題】

ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(1) 激変の始まり ライブドア:ニッポン放送株を取得

ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(2) 分社化の蠢動

ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(3) ワンセグの脅威

ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(4) メディアの特徴の変容

ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(5) 媒体の移り変わり ラジオ→ワンセグ?

ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(6) RADIO-i(レディオ・アイ)の終了